| 8.1.3大气环境影响预测评价 |

| (1)预测因子 |

| 根据拟建项目废气排放特点,环境空气预测因子为硫酸雾、甲醛和颗粒物。 |

| (2)预测工况 |

| 对正常工况、非正常工况条件下各污染源进行预测。 |

| (3)预测范围 |

| 监测时间:SO2、NO2、PM10引用2011年4月25日-5月1日的历史数据,硫酸雾、甲醛于2011年7月6日-7月12日实测。 |

| (3)评价方法 |

| 预测范围以厂区中心为中心,边长5km的正方形区域。 |

| (4)预测内容 |

| ①正常工况下影响预测 |

| a、2009年全年逐次小时气象条件下,环境空气保护目标、评价范围内的最大地面小时浓度,并绘制典型小时平均浓度等值线分布图; |

| b、2009年全年逐次小时气象条件下,环境空气保护目标、评价范围内最大地面日平均浓度,并绘制典型日平均浓度等值线分布图; |

| c、2009年气象条件下,环境空气保护目标、评价范围内最大地面年平均浓度,并绘制年均浓度等值线分布图 |

| d、无组织排放的污染物对厂界和各关心点的影响 |

| ②非正常工况下影响预测 |

| 2009年全年逐次小时气象条件下,环境空气保护目标、评价范围内的最大地面小时浓度; |

| ③大气环境防护距离的确定。 |

| 预测方法 |

| 建设项目地处苏北平原,该地区呈现出平原地区风温场的一般特点。本次评价预测模式采用HJ/T2.2-2008中推荐的相关模型进行进行本期工程硫酸雾、甲醛、颗粒物地面浓度的预测计算。 |

| 预测模式 |

| (1)点源模式 |

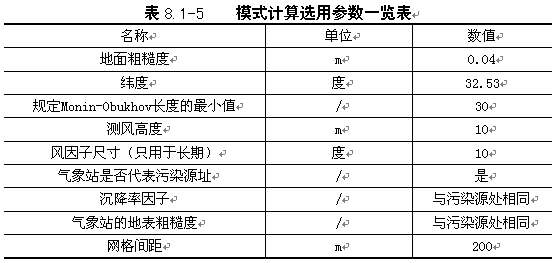

| 本次大气环境影响预测采用宁波六五软件工作是开发的EIAPROA2008大气污染模式系统,其预测计算采用的模式为大气导则中推荐的AERMOD模式,计算各网格点的环境空气地面浓度值,并对各环境空气敏感点进行特定的计算。模式计算选用的参数见表8.1-5。 |

|

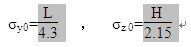

| (2)面源模式 |

| 面源的计算采用“等效点源”法,面源和其上风向一个虚点源等效,相当于在点源模式中增加一个初始扩散参数σy0、σz0,即把点源模式中扩散参数改为σy+σy0、σz+σz0。初始扩散参数由面源参数而定: |

|

| 式中:L-面源边长,m; |

| H-面源的平均排放高度,m。 |

| 8.1.5 AERMOD模式预测分析结果与评价 |

| (1)小时浓度预测结果 |

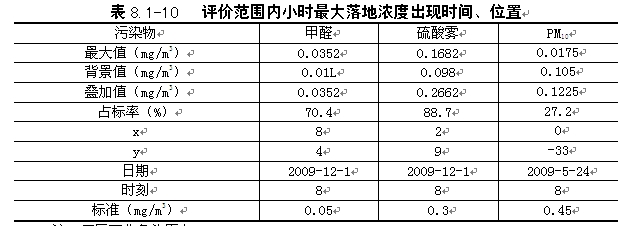

| 利用20091年气象资料,逐日逐次预测拟建项目排放的污染物甲醛、硫酸雾、颗粒物在评价范围内小时最大落地浓度,并叠加背景值(以现状监测值的平均值代替),同时给出最大落地浓度出现时间、位置,具体结果见表8.1-10。 |

| 从表8.1-10可以看出, 硫酸雾、甲醛、颗粒物小时最大落地浓度叠加背景值后分别为0.2662mg/m3,0.0352mg/m3,0.1225mg/m3;分别占相应标准限值的88.7%、70.4%、27.2%。污染物硫酸雾的最大占标率达到88.7%,最大落地浓度点位于厂区范围内。 |

| 以各污染物最大落地浓度出现的时间为典型小时,对典型小时气象条件下各污染物的地面小时浓度分布进行预测,预测结果见图8.1-5~8.1-7。 |

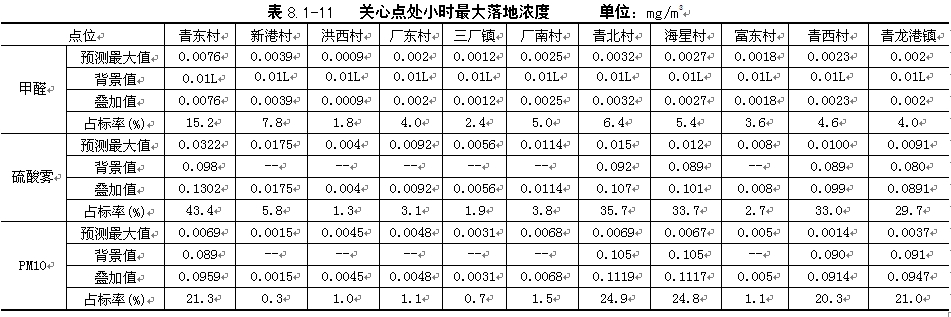

| ②关心点处小时浓度预测结果 |

| 拟建项目排放的污染物在各关心点的小时最大落地浓度叠加结果(叠加敏感点最大监测值),具体见表8.1-11。由表8.1-11可以看出,各污染物在各关心点的小时最大落地浓度叠加值均符合环境空气质量评价标准。 |

|

|

| (2)日均浓度预测 |

| ①日平均浓度贡献值 |

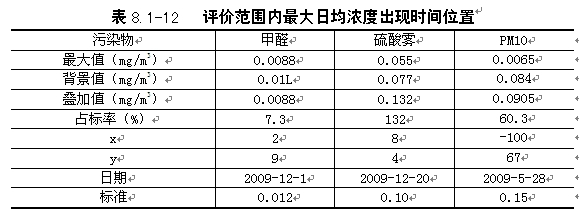

| 拟建项目排放的污染物在评价范围内最大日均浓度,并叠加背景值(以现状监测值的平均值代替),具体预测结果见表8.1-12。 |

| 由表8.1-12可知,甲醛、PM10污染物日均最大落地浓度叠加背景值后均满足相应空气质量标准,硫酸雾的影响值叠加叠加背景监测最大值后占标率达到132%以上,最大落地浓度点位于厂区范围内,厂界浓度符合标准。 |

| 硫酸雾超标的主要原因是环境监测本底值较大,占到贡献率58%以上;而且连续七日监测的七日均值在0.056mg/m3,HCl的环境浓度普遍在0.038 mg/m3至0.077mg/m3之间,因此硫酸雾占标率超标主要是受到现状影响。 |

| 以各污染物最大落地浓度出现的日期为典型日,对典时日气象条件下各污染物的地面日均浓度分布进行预测,预测结果见图8.1-8~8.1-10。 |

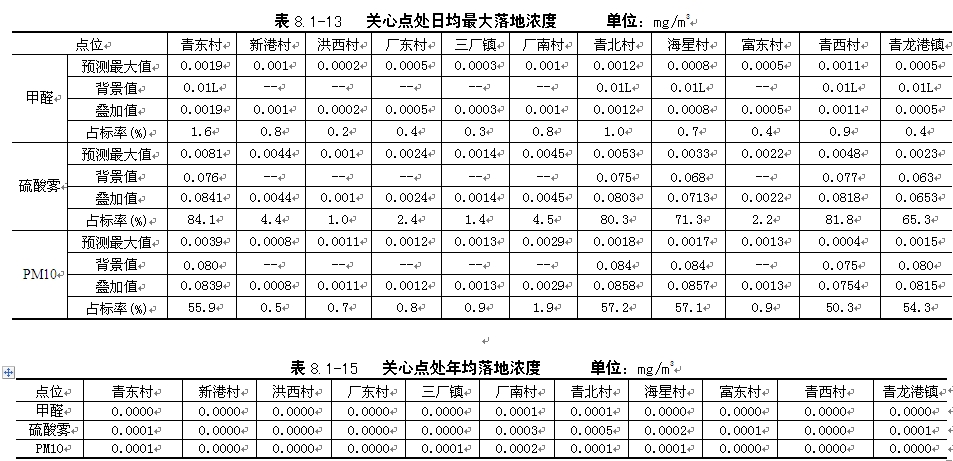

| ②关心点最大日平均浓度贡献值 |

| (2)日均浓度预测 |

| 拟建项目排放的污染物在各关心点处的日均浓度贡献值叠加现状监测最大值后叠加值见表8.1-13。由表8.1-13可知,各污染物日均最大落地浓度叠加背景值后均满足相应空气质量标准,硫酸雾的影响值叠加叠加背景监测最大值后占标率达到84.1%以上,主要原因是环境监测本底值较大,占到贡献率90.5%以上。 |

|

|

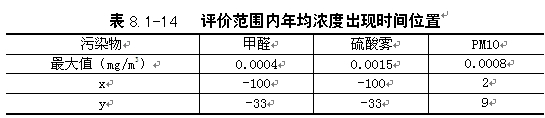

| (3)年均浓度预测 |

| ①年平均浓度贡献值 |

| 由表8.1-14可知,甲醇最大年均浓度贡献值为0.0122mg/m3、二甲苯最大年均浓度贡献值为0.0004mg/m3、氨气最大年均浓度贡献值为0.0020mg/m3。年均浓度分布见图8.1-11~8.1-13。 |

|

| ②关心点年平均浓度贡献值 |

| 拟建工程排放的污染物对各关心的贡献值预测结果见表8.1-15。 |

| (4)非正常排放预测结果 |

| 根据非正常情况下的污染物排放源强,利用2009年逐日逐次的气象数据,预测拟建工程非正常情况下排放的最大小时落地浓度。预测结果见表8.1-16。 |

|

| 由表8.1-17可以看出,在非正常工况下,各污染物对各关心点的贡献值均出现超标,因此企业需加强对废气处理设施的日常管理,当发现处理设施出现异常情况时应时采取应急处理措施,可以在20min内解决故障,所以不会对环境造成持续性影响。 |

| 8.1.7大气环境防护距离及卫生防护距离 |

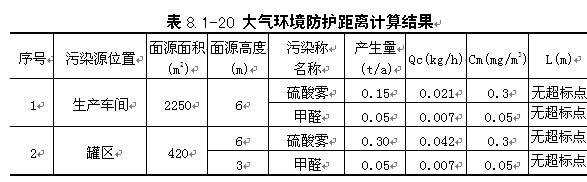

| (1)大气环境防护距离 |

| 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的大气环境防护距离模式SCEEN3计算各无组织源的大气环境防护距离,以选择各污染物排放速率较大的典型面源进行统计计算。 |

|

| 根据计算结果,本项目无超标点,不须设置大气环境防护距离。 |

| (2)卫生防护距离 |

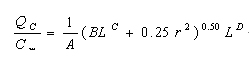

| 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201—91)推荐的公式计算,确定拟建项目生产工艺装置,“三废”处理装置,罐区及装卸设施的边界线至居住区边界的最小距离(即卫生防护距离)。 |

|

| 式中: |

| Cm— 标准浓度限值; |

| L—工业企业所需卫生防护距离,m; |

| r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算,r=(S/π)0.5; |

| A、B、C、D—卫生防护距离计算系数,无因次,根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从(GB/T13201-91)表五中查取; |

| QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h。 |

| 公式中,Cm取值采用表1-11环境空气质量标准,其余参数取值如下。 |

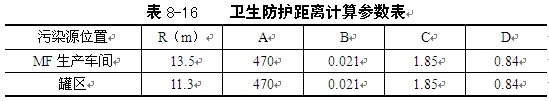

|

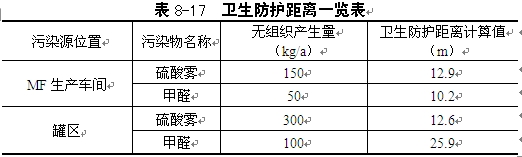

| 根据本项目无组织排放污染物的源强,以及上表计算参数,采用以上公式计算,结果如下。 |

|

| 通过计算,拟建项目须设置最大的卫生防护距离为100米,现有项目卫生防护距离为200米,拟建项目建成后,全厂卫生防护距离为200米。海门兆丰化工有限公司位于青龙港化工园的北界,根据《关于海门青龙化工园区环境影响评价和环境保护规划报告书批复》(通环计[2005]2号)要求,园区卫生防护距离为200米。目前涉及海门兆丰化工有限公司卫生防护距离内仍有原青东村(现青龙港村1、2组)12户居民未拆迁安置,根据《省政府办公厅关于切实加强化工园区(集中区)环境保护工作的通知》(苏政办发[2011]108号)中“严格落实建设项目卫生防护距离要求,卫生防护距离内环境敏感目标未搬迁完毕的,项目不得试生产”的要求,拟建项目试生产前,卫生防护距离内的居民需拆迁安置到位。卫生防护距离内的居民见图8.1-14。 |